4月17日,由广州医科大学联合生命科学学院主办的“2025年心血管基础研究与转化创新前沿研讨会”在我校番禺校区开幕。来自海内外心血管领域的著名学者、临床专家、科研团队、师生代表共200余人次齐聚一堂,就心血管疾病的基础机制、前沿技术和临床应用转化进行了深入的交流与探讨。

开幕式上,副校长周麟致开幕辞,对海内外专家齐聚广医开展学术研讨表示热烈欢迎,他介绍了学校在单细胞测序、类器官模型、基因编辑等心血管疾病机制研究领域取得的突破性进展,强调了“基础研究与临床转化协同创新”对心血管疾病防治的重要意义。开幕式由生科院副院长张铁军教授主持。

副校长周麟致开幕辞

会议设置7场高水平学术报告,涵盖干细胞、基因组学、人工智能、细胞外囊泡等热点领域。

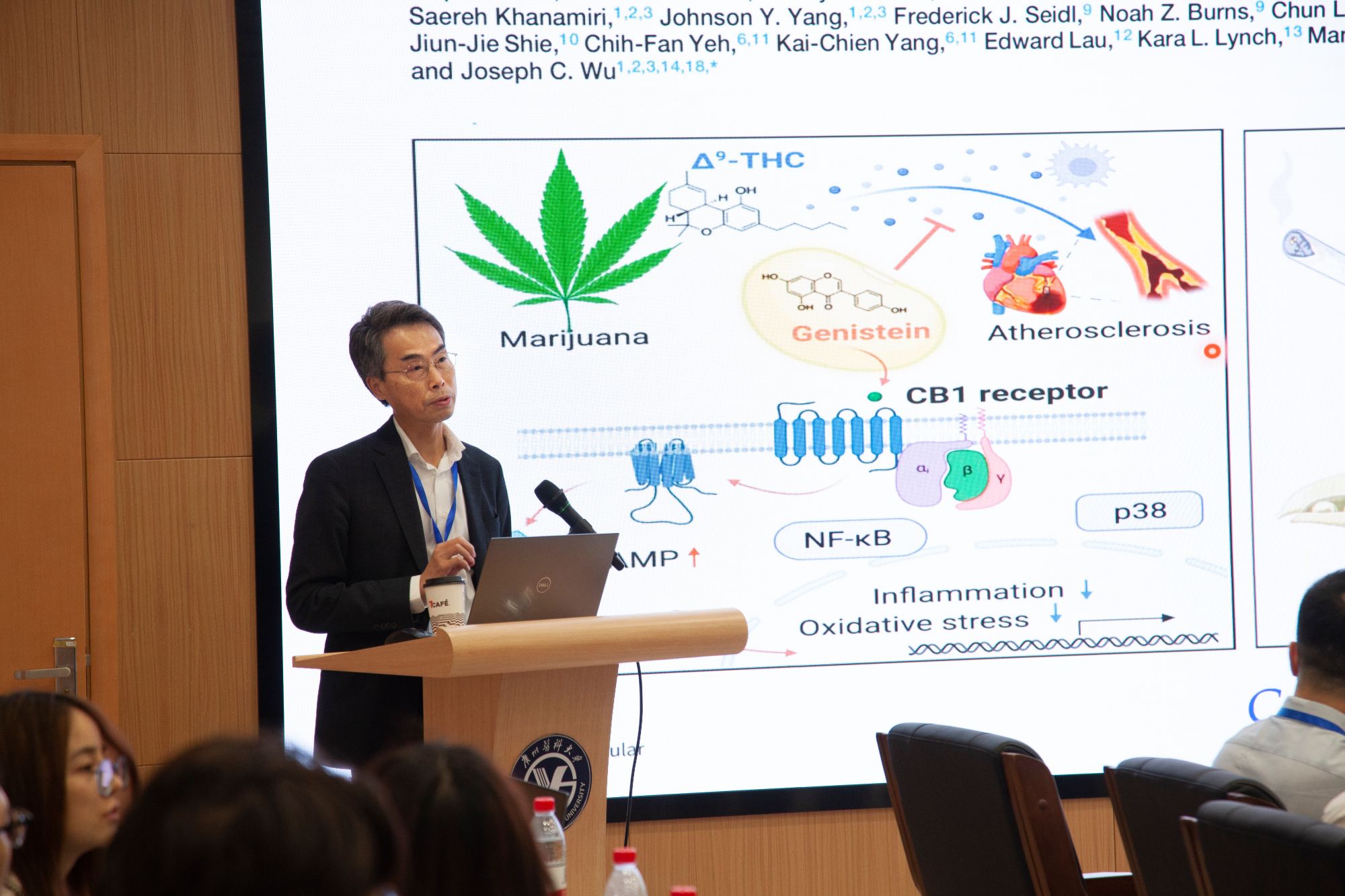

斯坦福大学 Joseph C. Wu 教授带来了题为“Stem Cells, Cardiovascular Genomics, and AI for drug discovery”的主旨演讲。作为领域内的权威学者,Joseph C. Wu 教授阐释了利用人工智能整合多组学数据以加速心血管药物研发的创新路径。他指出,人工智能凭借强大的数据处理与分析能力,可高效筛选潜在药物靶点,显著缩短研发周期。他还展示了基于患者特异性干细胞模型的精准治疗案例,通过个性化模型模拟疾病状态,为心血管疾病的精准医疗开辟了新方向。

美国心脏学会第87任主席、美国国家发明家科学院、国家医学院院士Joseph C. Wu教授作学术报告

南方科技大学讲席教授、美国阿拉巴马州立大学分子心脏病学主任、生物医学工程系副主任覃刚健教授作报告

南方科技大学稳态医学研究院常务副院长、医学院协理副院长卞劲松教授作报告

中山大学心血管病研究所所长区景松教授作报告

广州医科大学药学院院长、广州分子与临床药理学研究所所长余细勇教授作报告

广州医科大学呼吸疾病全国重点实验室汤海洋教授作报告

中山大学附属第一医院、国家卫健委辅助循环及血管相关疾病重点实验室副主任黄展鹏研究员作报告

南方科技大学卞劲松教授以“血管稳态与肺动脉高压” 为核心,深入剖析血管稳态在肺动脉高压发病机制中的关键作用,探讨维持血管稳态对该疾病防治的潜在价值。南方科技大学覃刚健教授围绕“心血管细胞外囊泡研究”展开论述,介绍该领域最新成果,揭示细胞外囊泡在心血管疾病发生发展中的作用机制,为疾病诊断与治疗提供新靶点。中山大学附属第一医院区景松教授带来“失功能高密度脂蛋白损伤血管内皮功能”的专题演讲,分析高密度脂蛋白功能异常对血管内皮的影响,强调血管内皮功能损伤在心血管疾病中的关键地位。广州医科大学余细勇教授聚焦“心肺祖细胞的重编程及其治疗作用研究”,详细阐述重编程机制及其在心血管疾病再生治疗中的应用潜力,为该领域提供新策略。广州医科大学汤海洋教授以“AKT Ubiquitination in Endothelial Dysfunction and Pulmonary Vascular Remodeling in Pulmonary Arterial Hypertension”为题,深入探讨 AKT 泛素化在肺动脉高压血管内皮功能障碍及血管重塑中的机制,为该病治疗提供新靶点与理论支撑。中山大学的黄展鹏教授作“RNA 动态平衡介导的翻译调控与心力衰竭”的演讲,阐述 RNA 动态平衡在心力衰竭中的调控作用,为该病治疗指明新方向。

这些专家学者聚焦心血管基础研究与转化创新前沿,从血管稳态、心血管细胞外囊泡、血管内皮功能、心肺祖细胞重编程、AKT 泛素化及 RNA 动态平衡等多维度展开深入探讨。他们不仅分享各领域最新成果,更从基础研究到临床应用全方位剖析心血管领域前沿技术与研究趋势,为与会者呈现了一场学术盛宴。

会议特邀中国科学院广州生物医药与健康研究院副院长蔡陈崚研究员,就“心血管研究技术标准化”“青年学者培养路径”等议题建言献策。现场学者与演讲嘉宾积极互动,针对AI伦理、临床转化周期等焦点问题展开讨论。会议还积极推动多项跨机构合作项目落地。

此次研讨促进了心血管领域的学术交流与合作,对推动心血管疾病研究与治疗具有重要意义,为该领域的未来发展注入了新动力,指引了更清晰的探索方向。

联合生命科学学院副院长张铁军教授主持开幕式

会议嘉宾合影留念